Last Update: December 24, 2016Since: June 04, 2011

みどり豊かなわがふるさと長尾、ここにはあまり知られていない旧跡・史跡が沢山あります。毎日の生活で疲れた 頭や身体に一服の清涼を与える時間をとって、身近な旧跡等を再認識しませんか。

今回は、長尾の街並みにある七福神(四福神しか確認されていないが)・石聖天宮・五輪塔・菩提樹・柳の清水などを歩く 周回コース(約3.5km)を設定しました。文化財保護協会会員39名は、晴天の5月15日に街並みを楽しみました。

| 長尾公民館付近の地図・航空写真 |

| 公民館⇒大黒神社⇒毘沙門神社⇒長屋門⇒石聖天宮⇒五輪塔 ⇒弁財天⇒春熙堂⇒蛭子神社⇒柳の清水⇒公民館 Marked by Garmin GPS |

|  |  |

| ①大黒神社(大黒天) | ②毘沙門神社(毘沙門天) | ③白井家長屋門 |

|  |  |

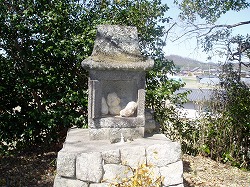

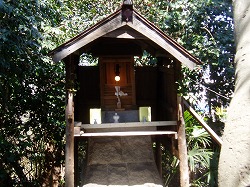

| ④石聖天宮(大聖歓喜天) | ⑤渡辺藤太郎の墓(豊島石の五輪塔) | ⑥尾崎弁財天(弁財天) |

|  |  |

| ⑦間島家長屋門 | ⑧蛭子神社(恵比寿) | ⑨柳の清水 |

| 大黒神社 | 長尾西上森貞にある。明治10年9月出雲大社支社となった。本殿は地区の公民館として併用されている。 鳥居を入って左に地神塔がある。 | |

|---|---|---|---|

| 毘沙門神社 | 南風調剤薬局の北西60mのところにある。大きな木が繁った約200㎡の敷地にある。祠と地神塔が並んで建っている。 | |

| 尾崎弁財天 | 極楽寺東古墳の上に造られている。祠の中には凝灰岩の五輪塔の一部と思われる破片が入れられている。 弁財天は美と智恵と音楽の神として人々に親しまれている。江ノ島の銭洗弁天は、お金を増やしてくれるが、この弁才天のご利益は? | |

| 蛭子神社 | 長尾街道の清水バス停近くにある。神社には恵比寿が祀られている。ここには大きな椋の木が覆いかぶさるような景観になっている。 この地は南北にのびる湧水の筋にあたり、南に“播磨井の泉”北に“柳の泉”という良質の水が湧き出るため、植物の 生育に適していた。 | |

| 石聖天宮 | 八栗の歓喜天を招請したもので、正式名称は大聖歓喜天という。歓喜天は象頭人身の形態が多く、大聖歓喜雙身毘那夜迦 天形像品儀軌に基づいて、男天(大暴神)・女天(十一面観音)2体の立像が抱き合って抱擁している歓喜仏的なものである。 ここの石聖天は一切の善事を成就させ、あらゆる災禍を除き、富貴を授けるとされている。 | |

| 藤太郎の墓 | 渡辺藤太郎は前山の間島氏の末裔とされており、父の代に伊勢に移り住み、彼はそこで生まれた。1615年大阪夏の陣で 豊臣秀頼に味方して奮戦した。大阪落城後は長尾東村に移り住んでいたが、旧友の森数馬の推挙で松平頼重に使え、宝蔵院の 隠居庵に住んだ。 | |

| 柳の清水 | 1665年、高松藩主松平頼重が石で井桁を作って「柳の泉」と刻んだといわれている。井桁の外面に[柳泉]と標記され、井桁の 北側にある石碑の東面に[再興]と刻まれていることから明治17年に天災等で損壊したのを再建したと考えられる。再興の字の下に 篆書体で[虎竹冗音・吐芳登龍・逸坐其長]と刻まれている。昭和20年頃までは、酒造用に使用したり、住民や旅人も飲料水として 利用していた。 | |