Last Update: Jan. 09, 2014

Written by S. Miyoshi

はじめに

さぬき市長尾には6基の庚申塔がある。一般的に庚申塔は、庚申信仰に基づいて建立されたもので、文字塔と刻像塔に分類される。

この信仰の重要な儀式として庚申待が平安時代からあった。

庚申とは、十干十二支の「かのえさる」のことで、60日に1回廻ってくる。道教の民俗が色濃く影響した庚申の日は禁忌の日で、夜寝ないで過ごす庚申待の催しを

集落で行っていたが、現在ではあまり聞かれない。

長尾では、庚申塔は5基の刻像塔と1基の文字塔が見つかっている。それぞれに独特の雰囲気をただよわせており、現在でも地区の人々の深い信仰対象になっている。長尾にある庚申塔について、大きさ、

石材、造立年代、形状や歴史>的な背景を調べた。

庚申信仰とは

道教の三尸説に、日本の密教・神道・修験道や、民間のさまざまな信仰や習俗などが複雑に習合して庚申信仰ができあがった。

三尸説によると、人間の体内には生まれながらにして三尸の虫がいる。この三尸虫は、上尸・中尸・下尸の3種類で、上尸は道士の姿で頭部、中尸は獣の姿で腹部、

下尸は牛頭に人の足の姿で脚部に潜んでいて、大きさはどれも約6㎝とされている。

三尸虫はいつもその人間を監視しており、庚申の夜に人間が寝ている間に身体から抜け出して、天に登り天帝にその人の行状を報告する。報告を聞いた天帝は、

罪状の軽重によって寿命を縮めたり、死後に六道の地獄・餓鬼・畜生におとすとされている。

三尸虫はいつもその人間を監視しており、庚申の夜に人間が寝ている間に身体から抜け出して、天に登り天帝にその人の行状を報告する。報告を聞いた天帝は、

罪状の軽重によって寿命を縮めたり、死後に六道の地獄・餓鬼・畜生におとすとされている。

この災いから逃れるためには、三尸の虫が天に登れないように、この夜は集落の人達が集まって本尊である青面金剛を祀り、

経を唱えたり飲食したりなどして翌朝の1番鶏が鳴くまで寝ずに語り明かす。これを庚申待といった。

庚申待の儀式は、平安時代の貴族社会で始まり、鎌倉時代の武家社会を経て、次第に一般民衆の間に浸透した。江戸時代には全国規模で広まり各地に庚申講が結成され、

それにつれて庚申塔が造立された。庚申塔は道祖神とも習合して、集落の境や田畑を見下ろす高台などに、五穀豊穣、無病息災、悪疫退散、子孫繁栄などを願って

祀られたと考えられる。

庚申信仰も大正時代に入って急速に衰えた。これには明治元年の神仏混淆禁止令によることや、人々の生活様式が大きく変わったことが影響していると考えられる。

庚申塔

庚申塔には、文字塔(文字が陰刻)と刻像塔(青面金剛などが浮き彫り)がある。長尾地区には文字塔は見つかっていない。

(1) 文字塔 仏教系では庚申塔、庚申や青面金剛など、神道系では猿田彦明神などの文字が陰刻されている。梵字種子や経文を記しているものもある。

(2) 刻像塔 青面金剛を浮き彫りにしており、3猿、鶏、邪鬼なども配している。一般的に庚申塔というときは、このタイプをさすことが多い。

| |  |

| 文字庚申塔(安曇野市) | | 刻像庚申塔と双体道祖神(安曇野市) |

|---|

(3) 庚申塔の図柄

槙川の庚申塔の図柄を使って青面金剛、3猿、鶏、邪鬼、月日を説明する。

・中央部=青面金剛は焔髪・1面6臂で、左手に法輪・弓・ショケラを掴み、右手に戟・矢・剣を

もっており、邪鬼を踏みつけて立っている

・上部=花頭窓で区切られ、左右に月と日が陰刻されている

・下部=見ざる・聞かざる・言わざるの3匹の猿

・左側面=鶏と「槇川講中世話人・甚右衛門」

・右側面=鶏と「文化九申年十一月吉日」

・全体の後背=男性器を表現している

長尾にある庚申塔

① 道祖神のような庚申塔

- 場所;さぬき市多和東谷

- 石材;砂岩 高さ;88㎝

- 紀年銘;天保4巳年(1833)4月吉日

多和小学校前の軍人墓地入口にある。自然石を削って青面金剛を浮き彫りにしている。尊像は邪鬼を踏みつけて立ち、左手に法輪・弓・剣、右手に戟・矢・ショケラ。

3猿と日月も表示されている。道祖神、道標などの要素もある。

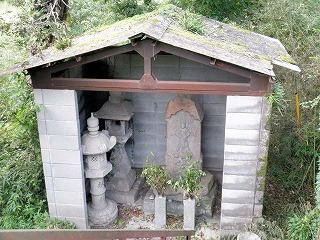

② 槙川の庚申塔

- 場所;さぬき市多和槙川

- 石材;砂岩 高さ;133㎝

- 紀年銘;文化9申年(1812)11月吉日

槙川分校前の旧遍路道にある。ブロック作りの祠に灯籠と一緒に安置されている。6臂の青面金剛は邪鬼を踏みつけて立ち、左手に法輪・弓・ショケラ、

右手に戟・矢・剣を持っている。3猿、2鶏、月日もあり、庚申塔のフル装備を備えている。花頭窓の区画ラインを含めて後背は男性器を表しており、子孫繁栄、

家内安全や道祖神の性格をもっている。

③ 田畑を見下ろす庚申塔

- 場所;さぬき市多和兼割(10丁石付近)

- 石材;砂岩 高さ;103㎝

- 紀年銘;文政3庚申年(1820)5月吉日

自然石に彫られた6臂の青面金剛は、左手に法輪・弓・ショケラ、右手に戟・矢・剣を持って台座に立っている。3猿、2鶏、飛雲と月日がある。

周囲の田畑を見下ろす位置に設置してあり、五穀豊穣、一族守護、家内安全を願って祀られている。

④ 大窪寺にある庚申塔

- 場所;さぬき市多和兼割(大窪寺本堂裏)

- 石材;花崗岩 高さ;63㎝

- 紀年銘;明治7年(1874)癸酉8月

2本の大杉の根元に安置されている。6臂の青面金剛は、左手に法輪・弓・□、右手に剣・矢・□を持って邪鬼の上に立っている。3猿は最下段にある。魔除け、

厄除けなどの対象と考えられるが、現在の建立地の環境状況からみて、他所からの移設も考えられる。

⑤ 路傍の庚申塔

- 場所;さぬき市長尾名(亀鶴)

- 石材;花崗岩 高さ;79㎝

- 紀年銘;明治11年(1878)12月吉日

彫が浅い6臂の青面金剛は左手に法輪・弓・ショケラ、右手に戟・矢・剣を持っている。3猿、2鶏、日月もみえるが彫刻が浅い。諸願成就、供養の為だろうか。

⑥ 多和中山の庚申塔(文字塔)

- 場所;さぬき市多和中山下

- 石材;宝珠(凝灰岩) 笠(花崗岩) 塔身(砂岩) 基礎(砂岩) 高さ;150㎝

- 年銘;元文3午年(1738)11月吉日

宝篋印塔のような造りの宝珠受台破風付笠塔形で、笠に卍の紋が浮彫りされている。塔身の正面は1段加工の花扉があり、

輪郭内に青面金剛の種子字である (ウン)、その下に [奉供養 青面金剛童子 諸願成就] と刻んでいる。

基礎には [中山講中] となっている。

(ウン)、その下に [奉供養 青面金剛童子 諸願成就] と刻んでいる。

基礎には [中山講中] となっている。

宝珠(凝灰岩)、笠(花崗岩)、塔身・基礎(砂岩)の石質が異なっており(特に花崗岩製の笠は新しい)、昭和の時代に補修されたのかもしれない。

いまは小高い樹林の中に地神塔とともに設置されているが、周辺の山道に石仏が点在していることから、この地が昔の往還なのだろうか。

庚申信仰の由来

(1)いろいろなタイプの庚申塔があるが、その中でも最も多く代表的なものが青面金剛刻像塔である。この庚申塔には青面金剛、猿、鶏、日月、邪鬼が刻まれており、

それぞれに由来や意味がある。

【青面金剛】青面金剛は、インドから伝わってきた仏教の尊像ではなく、中国の道教思想を基に日本の民間信仰の中で独自に発展した庚申信仰の尊像である。

庚申講の本尊として知られており、三尸を押さえる神とされている。

【3匹の猿】道教では天帝を北斗星君と同一することがあり北斗星君は天・地・水の3官とともに人の功過善悪を調べ、生死禍福を司るとされている。

庚申信仰は、この北斗星君を本地仏(ほんじふつ)とする比叡山の山王信仰と結びつき、山王権現の使者である猿(申(さる))という連想から庚申と結びついたと

考えられる。また、3匹の猿は古代エジプトにも見られ、シルクロードを経由して中国へ、更に日本へ伝わったという説もある。

【1対の鶏】申の翌日は酉(とり)で、庚申待ちの不望んだ希望の鶏である。

【1対の鶏】申の翌日は酉(とり)で、庚申待ちの不望んだ希望の鶏である。

【月輪・日輪】陰陽道では森羅万象を陰と陽の2元論で説いており、月が陰、日が陽である。これが平安貴族の間で流行した月待ち、日待ちなどの習俗と混交して、

次第に庚申待ちという念仏講的色彩の濃いものになり、月輪・日輪として彫られたと考えられる。

【邪鬼】祟りをする神、物の怪などの総称。

【ショケラ】 ショケラは、精螻蛄の字があてられ、青面金剛が左手で頭髪をつかんで下げている半裸女人像の姿で現わされている。ショケラの語源は、「しゃく虫」

から「しゃけら」に変化したものであり、商羯羅(しゃんから)天のことである。商羯羅天は密教大事典によると大自在天(ヒンズー教のシヴァ神)の化身の一つとされている。

三尸虫(商羯羅天)を退治する青面金剛が、商羯羅天を征伐する姿に変化していき、奈良の金輪院(小泉庚申堂)の僧が女人像を創造し、掛け軸にしたのが始まり

といわれている。

(2)庚申信仰の起源

.jpg

宇佐八幡宮(大分県)に伝わる現存最古の『庚申縁起』には、「大宝元年辛丑正月七日庚申の刻に、摂津国難波天皇寺の僧民部僧都重善のもとへ、帝釈天の使者の

童子が下りてくる…」という文があり、三尸の虫と庚申待ちの方法を教え、庚申信仰をすれば諸願もかなうとされている。この縁起を天台宗・真言宗・日蓮宗が取り

入れて広めたとする説がある。一方、神道家は日本在来説を唱えた。鎌倉時代から神道的に行なわれていた形跡はあるが、江戸時代以降に猿田彦庚申も青面金剛庚申

も盛んになった。民俗学者の柳田国男は『二十三夜塔』の中で「日本にはもともと夜籠(よごもり)りをする慣習があり、そこへ中国から三尸の説が及ぶにつれて、それをカノエ

サルの日に決めて行事を続けた」とあり、三尸説の渡来以前に日本古来のものが存在したといっている。

仏教では庚申の本尊を青面金剛に、神道では猿田彦神としている。これは、庚申の申(さる)が猿田彦の猿(さる)と結び付けられたものと考えられる。また、猿が庚申の

使いとされ、庚申塔には「見ざる、言わざる、聞かざる」の3猿が殆ど彫られている。

おわりに

長尾にある庚申塔は、仏教系の青面金剛刻像塔(5基)と文字塔(1基)である。石材は殆どが砂岩であるが、明治以降は花崗岩が使われている。石工の彫刻技術の上達によるもの

と推察できる。庚申信仰は道教の三尸説を色濃く滲ませ、これに日本古来の伝統的習俗のほか仏教や神道とも習合して成り立っている。また、根底には日待・月

待の習俗があり、庚申塔に日輪、月輪が刻まれている。

【参考文献】

- 飯田道夫 「日待・月待・庚申待」 1991 人文書院

- 飯田道夫 「庚申信仰」 1989 人文書院

- 平野実 「庚申信仰」 1969 角川選書

- 窪徳忠 「庚申信仰の研究 上巻・下巻」 1996 第一書房

- 窪徳忠 「庚申信仰」 1956 山川出版社

- 国遠一夫 「讃岐・阿波 庚申塔」 1971 上田書店

三尸虫はいつもその人間を監視しており、庚申の夜に人間が寝ている間に身体から抜け出して、天に登り天帝にその人の行状を報告する。報告を聞いた天帝は、

罪状の軽重によって寿命を縮めたり、死後に六道の地獄・餓鬼・畜生におとすとされている。

三尸虫はいつもその人間を監視しており、庚申の夜に人間が寝ている間に身体から抜け出して、天に登り天帝にその人の行状を報告する。報告を聞いた天帝は、

罪状の軽重によって寿命を縮めたり、死後に六道の地獄・餓鬼・畜生におとすとされている。

(ウン)、その下に [奉供養 青面金剛童子 諸願成就] と刻んでいる。

基礎には [中山講中] となっている。

(ウン)、その下に [奉供養 青面金剛童子 諸願成就] と刻んでいる。

基礎には [中山講中] となっている。 【1対の鶏】申の翌日は酉(とり)で、庚申待ちの不望んだ希望の鶏である。

【1対の鶏】申の翌日は酉(とり)で、庚申待ちの不望んだ希望の鶏である。